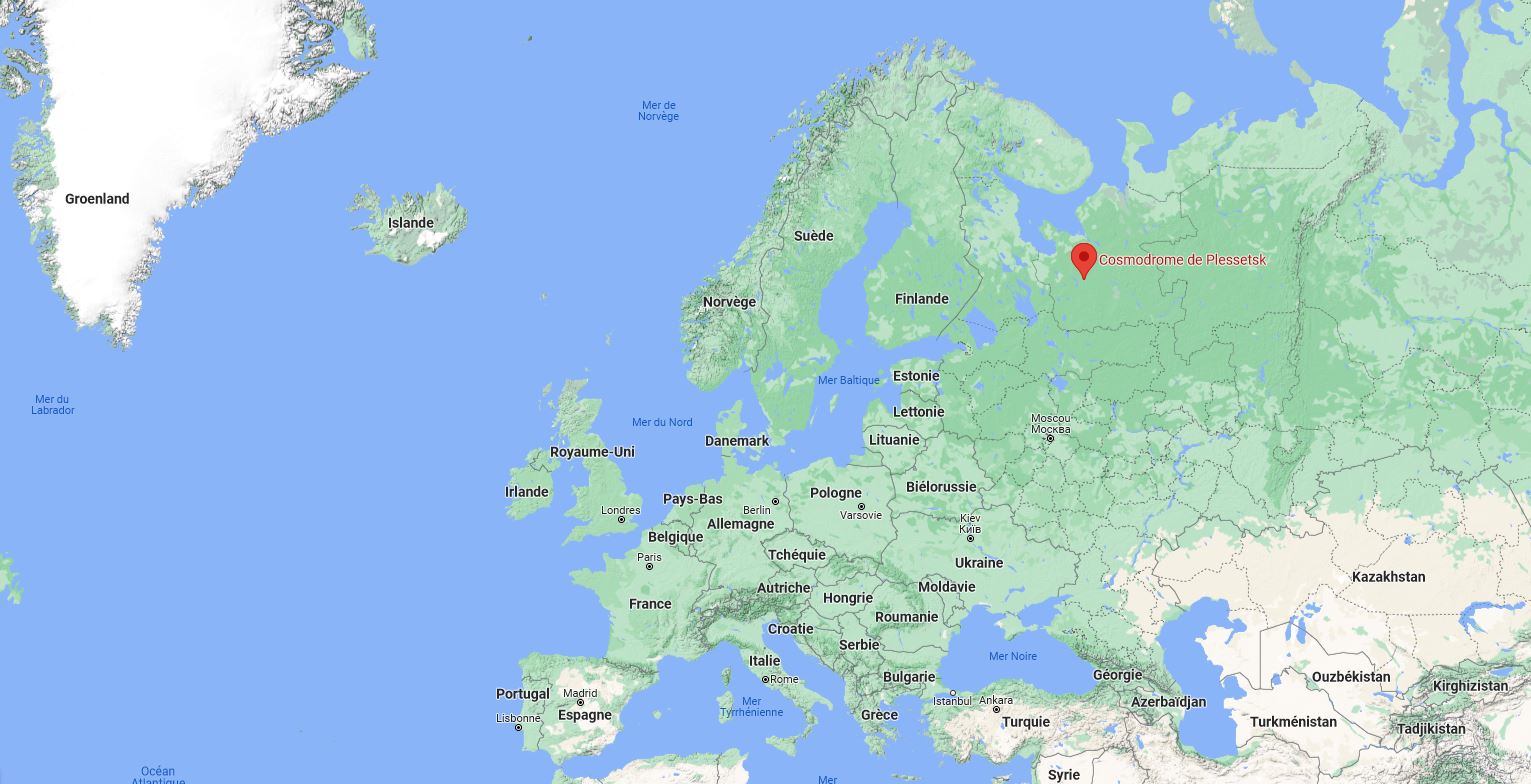

Le 15 novembre dernier, les milieux spatiaux occidentaux ont été « secoués » par un préoccupant « fait d’armes » en provenance de Russie. Toute une série d’observations ont conclu qu’un missile anti-satellite à ascension directe (DA-ASAT dans le jargon aéronautique, pour Direct Ascent Anti-satellite missile), très probablement un missile PL-19 Nudol (14Ts033 dans la taxonomie russe), une version modifiée de missile anti-missile de la classe A-235, tiré du cosmodrome de Plesteck (environ 800 km au nord de Moscou et à environ 200 km d’Arkhangelsk), était parvenu à détruire un ancien satellite de renseignement électro-magnétique désactivé (le Cosmos-1408, lancé en 1982 et pesant 2,2 tonnes).

Moscou a reconnu, le lendemain, avoir volontairement détruit son ancien satellite, le genre d’exploit « technico-militaire » dont le régime Poutine aime à s’enorgueillir car prouvant que la Sainte Mère Russie demeure, au moins dans certains domaines (en particulier le spatial), une puissance qui compte et qui entend le demeurer.

« L’exploit » est réel même si des précédents avaient déjà été observés de la part des Etats-Unis (dès 1985 puis en 2008), de la Chine (en 2007) et, plus étonnamment, de l’Inde (en 2019). La Russie rejoint ainsi un groupe de happy fews dont le savoir-faire technique et la volonté politique alimentent deux tendances fortes qui devraient baliser la « course à l’espace » au cours des prochaines décennies, jusqu’à l’horizon 2050 et au-delà : la militarisation de l’espace (et en particulier son « arsenalisation ») mais aussi – la destruction du satellite ayant généré des milliers de débris de toutes tailles – ce qu’il faut bien appeler la « poubellisation » des orbites basses autour de notre planète. Un phénomène susceptible de poser dans les prochaines années des problèmes pour une utilisation pacifique et sécurisée de l’espace, au moins dans les abords immédiats de la Terre.

L’espace : de la « profondeur technico-stratégique » au futur « champ de bataille »

En dépit des discours « politiquement corrects » sur la nécessaire coopération internationale pour explorer l’immensité intersidérale et repousser les limites de la connaissance humaine et « au mépris du danger avancer vers l’inconnu » (pour paraphraser les paroles du Capitaine Kirk chères aux amateurs de la série Star Trek dans sa version originale du milieu des années 60), et malgré l’existence de quelques garde-fous juridiques, comme le « traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes » d’octobre 1967 (en particulier son article 4 interdisant « la mise en place d’armes nucléaires ou de toute autre forme d’arme de destruction massive sur l’orbite de la Terre, leur installation sur la Lune ou tout autre corps céleste, voire leur stockage dans l’espace hors de la Terre), les dernières années ont été marquées par une accentuation de la militarisation de l’espace.

Cette dynamique avait débuté dès le démarrage de l’aventure spatiale dans les années 50, celle-ci reposant sur la reconversion « civile » du savoir-faire acquis durant la seconde guerre mondiale dans le domaine des engins balistiques et sur le profil quasi-exclusivement viril et militaire des premiers astronautes ou cosmonautes… (cf. la bio épique du Captain Chuck Yeager et des « Sept Héros » du projet Mercury immortalisés dans le film The Right Stuff de Philip Kaufman en 1983).

Par la suite, toutes les applications spatiales que nous utilisons quotidiennement, et souvent sans en avoir réellement conscience (prévisions météo, géolocalisation, communications téléphoniques, accès à Internet, télévision…) sont issues de la « civilisation » de fonctions développées à la demande des militaires, en particulier durant la période de la guerre froide.

Notre quotidien de simple citoyen / consommateur lambda se caractérise par une profonde dépendance au bon fonctionnement d’une multitude d’applications d’origine spatiale pour travailler, se déplacer, retirer de l’argent, s’informer, se distraire… Une dépendance qui n’est rien comparée à celle des grandes puissances dans la conduite des affaires du monde, en particulier en matière de gestion des crises et de déploiement de leurs forces armées. Les Etats-Unis et leurs alliés disposent dans ce registre d’une supériorité majeure en matière d’infodominance spatiale, terme englobant la géolocalisation (vitale pour le ciblage d’objectifs et le tir de missiles), les communications (entre la war room d’un pouvoir central, ses grands commandements de théâtre et ses forces projetées sur le terrain : groupe aéronaval, force expéditionnaire…), et le renseignement (observation, interception des communications…).

Cette domination est vitale dans la course au leadership mondial. Elle ne peut qu’inciter un éventuel challenger de la suprématie occidentale, si les circonstances devaient conduire à un affrontement armé, à s’engager dans un éventuel conflit par une manœuvre préliminaire ciblant certaines infrastructures critiques clefs assurant l’infodominance occidentale. Cette approche proactive devrait se traduire par une vague de cyberattaques contre ces installations sensibles et une série d’actions anti-satellites sur le modèle de la frappe du 15 novembre, mais aussi sur des manœuvres de piratage informatique, de brouillage des communications, d’aveuglement des instruments d’observation en y braquant des faisceaux laser ou encore de désorbitage forcé de satellites, afin de les précipiter dans l’atmosphère pour qu’ils s’y consument. L’objectif de telles attaques spatiales préventives serait – à défaut d’annihiler les capacités états-uniennes – au moins de fortement les perturber afin d’acquérir un avantage majeur, permettant une rupture stratégique, sans doute décisive, dans les toutes premières heures de la confrontation.

A ce titre, le tir russe du 15 novembre 2021 (précédé par une demi-douzaine d’essais plus ou moins concluants depuis août 2014) constitue un avertissement sans frais pour les Occidentaux et une étape supplémentaire dans la voie de « l’arsenalisation » de l’espace. Depuis 5/6 ans, les forces armées américaines multiplient les exercices incluant des manœuvres spatiales de plus en plus complexes de la part de potentiels assaillants de plus en plus performants technologiquement et capables de porter des coups de plus en plus dévastateurs aux divers types de satellites militaires occidentaux. Et de fait, Russie et Chine multiplient les tests, exercices et opérations à tonalité de plus en plus agressive contre des équipements américains ou occidentaux, y compris français (cf. l’approche dangereuse du satellite franco-italien Athena-Fidus par le satellite russe Louch-Olymp, en 2017).

Cette complexification des enjeux militaires dans l’espace a incité certains pays à se doter – administrativement- d’une structure spécialisée pérenne pour gérer les activités spatiales existantes, se préparer à en générer de nouvelles, et surtout à accompagner la transformation en cours de l’espace, de dimension neutre offrant de la profondeur (ou plus exactement de la « hauteur ») « technico-stratégique » (observation, renseignement, communication, géolocalisation…) en futur champ de bataille.

Au regard des pratiques humaines observables depuis des millénaires sur le plancher des vaches, qui aboutissent à intervalle régulier à des affrontements sanglants sur terre, en mer puis, plus récemment, progrès technologique oblige, sous la mer et dans les airs, tout incite à penser qu’une prochaine conflagration majeure, entre Chinois et Américains (au hasard), ne manquerait pas de donner lieu à des épisodes violents dans l’espace, voire sur la Lune.

Esquisse de géopolitique des conflits lunaires….

Alors que les Américains ont planifié le retour de l’Homme (et cette fois-ci de la Femme) sur notre astre voisin en 2025 ou 2026 (avec le projet d’installation d’une base lunaire probablement à son pôle sud, du fait de l’abondance en eau qui y a été identifiée) et que Russes et Chinois projettent, seuls ou conjointement, de s’y implanter également de manière pérenne à l’horizon 2030, il devient nécessaire d’envisager qu’une crise majeure entre ces protagonistes sur terre puisse se poursuivre dans un environnement lunaire, donnant lieu à des tentatives de chaque protagoniste pour s’emparer des installations du camp d’en face.

Une telle hypothèse pourrait se concrétiser sous forme d’une chevauchée de buggies lunaires des forces spéciales spatiales US tentant un raid audacieux contre une installation sino-russe (dans une configuration partiellement entrevue dans une séquence de haut vol d’Ad Astra, réalisée par James Gray en 2019). En retour, et fidèles à leur doctrine défensive terrestre traditionnelle, les « Sino-russes » pourraient chercher à pilonner les colonnes d’assaut ou les infrastructures américaines avec les moyens dont ils disposent. Reste à savoir ce que serait – sur la surface de la Lune et sans atmosphère – la trajectoire d’une rafale d’armes automatiques ou d’un tir de mortier (je ne suis pas physicien et dois avouer n’en avoir aucune idée, merci par avance à un éventuel lecteur pouvant nous faire partager ses lumières sur un tel sujet) ? Parions qu’au cours des trois décennies qui nous intéressent, des « exercices pratiques » nous permettront d’en savoir un peu plus sur un tel sujet.

Pour les aficionados de fictions d’anticipation, le thème d’un conflit lunaire entre grandes puissances terriennes a été magistralement abordé dans la saison II de la série « For All Mankind », diffusée sur Apple TV, une dystopie particulièrement réussie sur la conquête spatiale, offrant une version alternative et féministe de cette épopée, de la fin des années 60 aux années 90, avec comme facteur divergent par rapport à la réalité l’arrivée en premier des Soviétiques sur le sol lunaire.

Une évolution aussi martiale des rapports entre Terriens sur la Lune constituerait bien évidemment une violation absolue du traité de 1967, mais la portée de celui-ci a déjà été sérieusement écornée par le Space Act américain de novembre 2015 (Spurring Private Aerospace Competitiveness and Entrepreneurship Act), nouveau cas d’extra-territorialisation de la législation américaine en violation du droit international (sans que grand monde ne réagisse). Cette dynamique visant à éroder le traité de 1967 a été prolongée par les accords « Artemis » du printemps 2020, texte à nouveau élaboré unilatéralement par les Etats-Unis (département d’État et National Space Council), et signé, au 30 octobre 2021, par 13 de leurs proches alliés (Australie, Canada, Italie, Japon, Luxembourg, Émirats arabes unis et Royaume-Uni en mai 2020, rejoints depuis par le Brésil, la Corée du sud, la Nouvelle Zélande la Pologne et l’Ukraine).

Ce texte, censé servir de support juridique au programme d’exploration lunaire du même nom en évitant la lenteur et la lourdeur d’un traité international, outre le fait de faire la part belle au secteur privé pour l’exploitation des ressources lunaires, contient une clause très controversée relative à la création de « zones de sécurité », périphrase à la formulation édulcorée pour évoquer ce qui pourrait ressembler à l’esquisse de futures bases militaires, ouvrant ainsi la voie à la militarisation de l’astre.

Nul doute que cette inflexion ne devrait que s’accentuer au cours des trois décennies à venir, et que les analystes du futur auront matière pour gloser à l’horizon 2040/2050 sur la géopolitique de la Lune et les diverses crises qui ne manqueront pas de s’y produire.

SOS déchets spatiaux

L’autre grande préoccupation suscitée par la destruction délibérée de Cosmos-1408 par un tir de missile est que cet « exploit » a généré des milliers de débris supplémentaires sur l’orbite où se situait l’ancien satellite. Afin d’éviter une éventuelle collision avec ce nuage de nouveaux débris, l’équipage de la Station Spatiale Internationale (ISS) a dû cesser pendant plusieurs heures toute activité et se réfugier dans les capsules servant à la redescente sur terre dans le cas où la station aurait été touchée par un impact. L’alerte a finalement été levée au bout de longues heures d’attente.

Si la destruction volontaire d’un satellite provoquant une multitude de fragments de toute taille est un événement exceptionnel (pas plus d’une demi-douzaine depuis le début de l’aventure spatial), l’accroissement prodigieux de l’activité spatiale se traduit par la mise en orbite, chaque année, d’un nombre plus important d’engins spatiaux à la durée de vie limitée, et de ce fait, générateurs de nouvelles générations de débris ou de déchets.

Se profile dans les prochaines années un risque de saturation de certaines orbites du fait de la pléthore d’engins y étant ou devant y être déployés. Plusieurs méga-constellations de micro-satellites servant à la couverture mondiale d’Internet sont en cours ou doivent être déployées dans un proche futur (Starlink ; One Web ; Kuiper, le projet porté par Amazon ; Lynk ; Sat Revolution, sans parler des projets russes – Sphera – et chinois – Hongyan). Certaines de ces constellations devraient comprendre des dizaines de milliers engins expédiés dans l’espace par grappe, à l’image de la constellation Starlink qui repose sur 12 000 microsatellites dans sa phase initiale et qui pourrait en disposer jusqu’à 42000 à son apogée opérationnelle. Alors que 8000 satellites ont été lancés depuis le début de l’aventure spatial en 1957, dont 4700 sont opérationnels en cet automne 2021, le déploiement de ces diverses constellations de micro-satellites laisse augurer près de 50 000 engins au-dessus de nos têtes en orbite basse à l’horizon 2030. Avec comme corolaire, un risque de plus en plus élevé d’accidents, à l’image de la collision survenue en 2009 entre un satellite soviétique désactivé (Cosmos-2251) et un engin de la constellation téléphonique Iridium, incident ayant engendré quelques 600 fragments identifiés.

Cette hausse spectaculaire d’engins spatiaux va donner lieu à un amoncellement de déchets polluant l’orbite basse (située à moins de 2 km d’altitude). Ceux-ci peuvent résulter de diverses causes : explosion accidentelle de réservoirs de carburant ou de batteries ; pannes brutales résultant d’irruptions solaires ; défaut de construction aboutissant à la perte de certains éléments, comme des panneaux solaires par exemple ; dislocation progressive de satellites désactivés ; collision accidentelle entre deux engins ; impacts de débris générant de nouveaux débris ; sans oublier la destruction délibérée évoquée précédemment.

Les spécialistes des questions spatiales ont établi 4 grandes catégories de débris en fonction de leur taille et de leur dangerosité et tentent de les recenser et de les tracer au sein d’un catalogue international des débris, de plus en plus délicat à tenir à jour :

- ceux mesurant plus d’un mètre (pour l’essentiel des morceaux de lanceurs, satellites hors d’usage), dont les trajectoires, du fait de leurs tailles et de leurs poids, sont assez facile suivre, et dont le nombre est évalué à plusieurs milliers ;

- ceux mesurant plus de 10 cm de long (estimés à environ 34 à 35 000), encore aisément traçable mais dont le déplacement à grande vitesse peut, en cas d’impact, détruite n’importe quel satellite ;

- ceux mesurant entre 1 et 10 cm, de l’ordre de plusieurs centaines de milliers, très difficiles à suivre et dont un éventuel impact contre un satellite ou une station spatiale peut engendrer de très lourds dégâts ;

- ceux enfin dont la taille est inférieure à 1 cm (de l’ordre de plusieurs centaines de millions, voire plus), dont même les plus petits (de l’ordre de 0,1 mm), du fait de leur hyper-vélocité, peuvent percer les combinaisons d’astronautes, cosmonautes, spationautes ou taïkonautes en train d’effectuer une sortie, avec des conséquences dramatiques.

Au regard du nombre de déchets existants en orbite (représentant un poids total estimé à 7500 tonnes), de leur haute vitesse (jusqu’à 30 000 km/heure) et de leur trajectoire difficile à établir, la probabilité de collision augmente, induisant un accroissement du nombre déchets, ce qui renforce la probabilité de collision future et d’accentuation du nombre de déchets. Cette réaction en chaîne (plus il y a de débris, plus ils vont entrer en collision avec d’autres objets, engins ou débris et engendrer de nouveaux débris) est baptisée par les spécialistes « syndrome de Kessler », du nom de Donald J Kessler, un consultant de la NASA ayant été le premier, en 1978, à envisager ce phénomène (voir à ce sujet la scène magistrale de Gravity au terme de laquelle les scénaristes scellent le funeste sort de Georges Clooney et initient l’épopée héroïque de Sandra Bullock).

La densité de déchets sur certaines orbites est telle que la régulation des débris spatiaux constitue désormais un enjeu majeur de la diplomatie internationale pour les prochaines années, susceptibles en cas de non-accord entre les parties d’exposer l’espace à la « loi de la jungle » et à une situation anarchique, avec le risque de rendre inutilisable d’ici une décennie de nombreuses orbites basses transformées en décharges spatiale.

La trop forte probabilité de collisions devrait rendre économiquement hors de prix l’utilisation de l’espace, banquiers et assureurs rechignant alors à financer une telle prise de risque. Pour l’heure, une agence spatiale comme l’ESA estime à 5% le risque d’échec (par collision, panne, etc..) lorsqu’elle entreprend de lancer un de ses satellites, risque jugé « supportable ». Mais à l’avenir, du fait des réactions en chaîne induites par le syndrome de Kessler, ce pourcentage devrait passer à 10 puis 20% (seuil atteint en 2038 selon l’ESA). Le risque sera-t-il alors supportable et assumé par les décideurs de l’époque ? Un tel imbroglio ne pourra qu’impacter très négativement la poursuite sereine et sécurisée des activités spatiales, qu’elles soient purement scientifiques, commerciales ou militaires.

Eboueurs de l’espace : un métier d’avenir

Néanmoins plusieurs solutions techniques existent pour – à défaut d’éradiquer de telles nuisances – au moins les réduire sensiblement. Une première piste consiste à doter les futurs engins de propulseurs permettant de les désorbiter pour les faire rentrer dans l’atmosphère terrestre et qu’ils s’y consument ou de les déplacer sur une orbite « cimetière » au-delà de 2000 km d’altitude. Une autre solution palliative consisterait à équiper les satellites « sensibles » d’un bouclier antidébris, voire de blinder les « super-sensibles » en prévision non seulement d’une collision accidentelle mais aussi de manœuvres délibérément hostiles de la part d’un acteur spatial concurrent.

Surtout, des activités spécifiques de « nettoyeurs de l’espace » devraient voir le jour, mettant en œuvre divers systèmes de capture (par filet ou harpon) et de remorquage (cf. le projet de space tug développé par Airbus), ou encore de freinage par laser, voire d’aspiration des micro-déchets. Plusieurs firmes privées se sont déjà positionnées sur ce créneau d’avenir, mais reste à trouver des financeurs pour payer le travail ingrat mais ô combien nécessaire de ce qu’il faudra bien appeler des « éboueurs spatiaux ».

Il manque actuellement un organisme supranational de régulation (qui pourrait être l’UNOOSA, l’agence onusienne en charge des questions spatiales), chargé de faire appliquer les divers codes de conduite déjà adoptés mais appliqués très vaguement. Une nouvelle tentative en la matière vient d’avoir lieu. Une quinzaine d’opérateurs spatiaux se sont engagés lors du récent Forum de la Paix de Paris, du 11 au 13 novembre dernier, sur une charte « Net Zero Space » visant à nettoyer les orbites basses afin de permettre la poursuite d’une utilisation durable (sustainable) de l’espace extra-atmosphérique.

Pour compléter ces quelques éléments, précipitez-vous sur un récent documentaire diffusé par Arte sur ce sujet.

Frontière ultime du dépassement humain

Cela dit, l’aventure spatiale, aujourd’hui et demain, ne repose pas exclusivement sur les pulsions les plus négatives de l’espèce humaine (concurrence, compétition, égoïsme, rapport de force, prédation, pollution, violences…). Elle demeure porteuse d’une forte symbolique concernant la nécessaire unité et le recours à l’intelligence collaborative des Humains pour faire face aux maux multiples menaçant leur « Maison commune ».

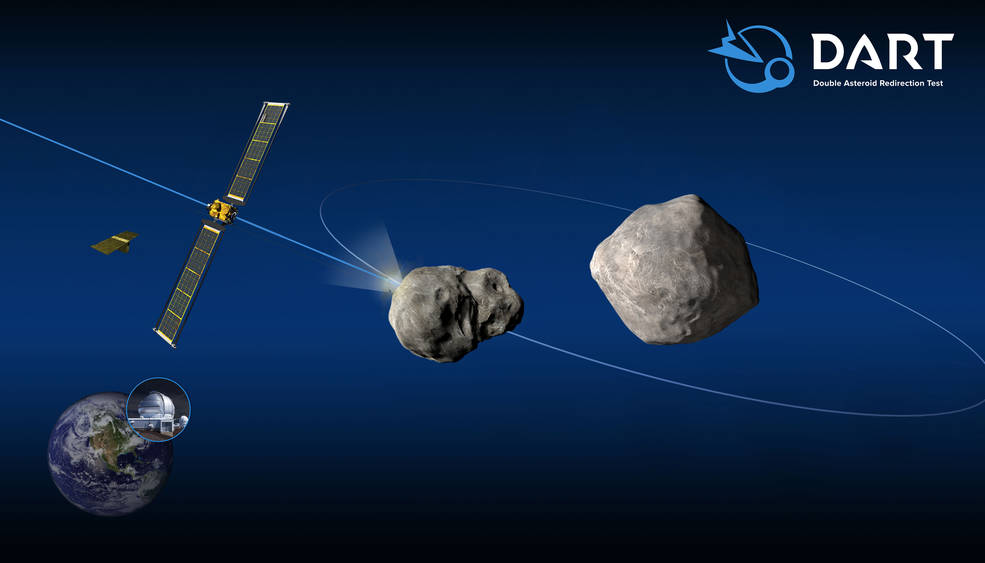

Mission DART / Crédit : NASA

Si un relatif aveuglement prévaut encore sur les effets du changement climatique à redouter d’ici 2050, on ne peut que saluer la portée fédératrice de la mission DART (Double Asteroïd Redirection Test) lancée le 24 novembre 2021, à destination de l’astéroïde Didymos et de son petit satellite Dimporphos dans le but d’en modifier la trajectoire. L’objectif de cette mission américaine (reprenant un concept initial européen, non réalisé par l’ESA faute de financement) est de valider de manière proactive une solution opérationnelle face à la menace d’une collision entre notre planète et un gros astéroïde géocroiseur. Une telle catastrophe provoquerait une dévastation de très grande ampleur et, très probablement, une nouvelle phase d’extinction de la plupart des espèces vivantes, dont possiblement l’espèce humaine.

Même si le risque d’un tel scénario apocalyptique est des plus faibles (0,057% de chances selon une récente estimation de la NASA qui a identifié deux astéroïdes potentiellement à risque sur les 27 000 recensés dans les abords proches et lointaines de notre planète), il est rassurant que penser que l’intelligence humaine devrait permettre d’esquiver une telle menace et qu’un sursaut collectif devrait permettre de disposer des moyens techniques et financiers et des savoir-faire opérationnels nécessaires pour y faire face.

[…] également interprété ces paroles sibyllines comme englobant la dimension spatiale, au regard de l’usage d’une arme antisatellite testée à l’automne dernier. L’interprétation nucléaire a été confortée par les déclarations de certains experts […]