Les projets d’exploration spatiale à longue distance imaginés par la mouvance technophile et long-termiste doivent tenir compte des limites physiologiques et psychologiques de l’être humain.

La conquête spatiale, le retour annoncé de l’Homme (et l’arrivée de la Femme) sur la Lune, l’exploration extra-planétaire et les projets de colonisation de Mars excitent depuis des siècles l’esprit humain. Cette aspiration « vers les étoiles » constitue un axe majeur d’évolution – scientifique, technologique, économique, géopolitique, stratégique – de nombre d’États et d’entreprises pour les décennies à venir. On ne compte plus les projets et les rivalités (soviéto-américaines puis désormais sino-occidentales) en la matière, ni les milliards investis dans des programmes alliant avancées scientifiques, tour de force technologique et gloriole patriotique. Et nous n’en sommes qu’au tout début !

Brèves considérations sur la démographie spatiale

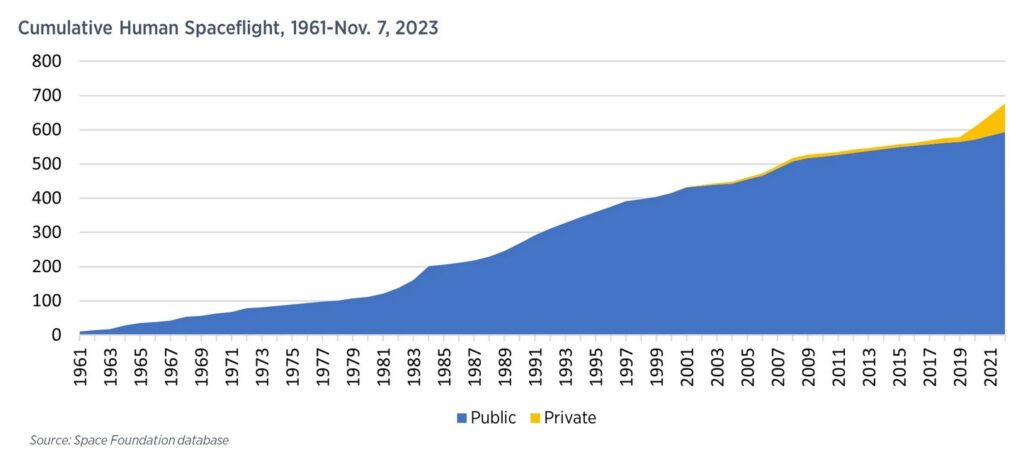

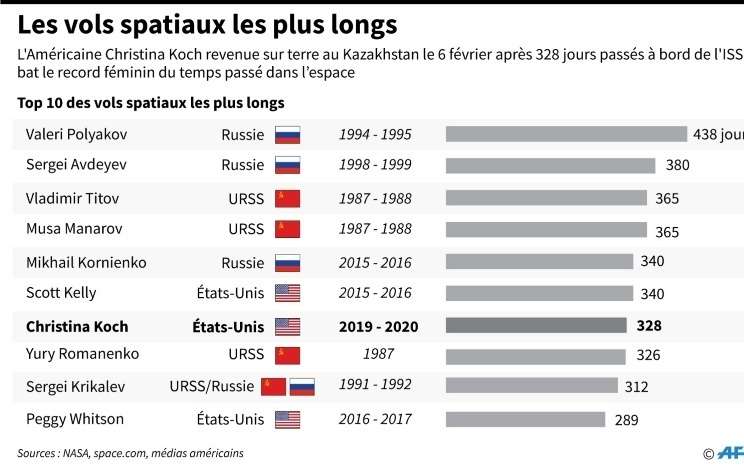

À ce jour, à peine plus de 700 êtres humains – cosmonautes, astronautes, taïkonautes ou spationautes – ont connu une expérience spatiale depuis le tout premier d’entre eux, le Soviétique Youri Gagarine, le 12 avril 1961. Soit environ seulement une douzaine en moyenne par décennie en un peu plus de soixante ans, quelques-uns pour juste quelques heures ; une grande majorité pour quelques jours ou semaines ; et une poignée pour quelques mois, voire un peu plus d’une année. Pour l’heure, le record de durée de séjour dans l’espace est toujours détenu par le cosmonaute russe Valeri Poliakov, qui demeura sans discontinuité 437 jours et 18 heures à bord de la station soviétique Mir, de janvier 1994 à mars 1995.

Pour la très grande majorité, quelle que soit leur nationalité, il s’agissait d’individus rigoureusement sélectionnés au terme de procédures des plus impitoyables, affichant une excellente condition physique et dotés d’une force mentale et de ressources psychologiques des plus solides. Un état physique et d’esprit savamment entretenu – pour ceux effectuant des séjours orbitaux de longue durée – par des protocoles stricts et des mesures de mitigation pointilleuses destinés à atténuer les effets physiologiques et mentaux de telles missions.

Cette population très réduite (à près de 90 % masculine jusqu’à présent) est appelée à connaître un bouleversement spectaculaire dans les années à venir en raison des projets d’implantation lunaire, du développement de l’économie orbitale mais aussi de l’essor du tourisme spatial. D’ici peu, le nombre d’humains en passe d’acquérir une expérience spatiale effective se chiffrera annuellement par dizaines. Et il est très probable que le seuil de la centaine en moyenne annuelle soit franchi au cours de la prochaine décennie, si bien que la population humaine nantie d’une expérience spatiale va quasiment décupler d’ici 10 à 15 ans. Avec, comme corollaire, une transformation du profil du spationaute lambda, les critères sélectifs rigoureux qui primaient jusqu’alors devenant moins exigeants pour permettre aux États mais surtout aux firmes privées désireuses de miser sur l’économie orbitale ou sélène de disposer de suffisamment de main-d’œuvre et de clients pour rentabiliser leurs efforts et investissements dans ces secteurs.

Cet accroissement démographique exponentiel va fournir des quantités considérables de données médicales qui vont permettre de mieux appréhender la manière dont le corps humain s’adapte à un milieu aussi hostile que l’espace extra-atmosphérique et ses nuisances : rayons cosmiques galactiques (GCR), rayonnement solaire, éruptions solaires, apesanteur… Ce flot de futures données devrait, très probablement, confirmer certaines tendances qui se dégagent de l’étude des données médicales déjà recueillies depuis les années 1960 auprès de la population réduite de pionniers spatiaux. Des données qui soulignent les limites du corps et de l’esprit humain exposés à un séjour trop prolongé dans l’espace. De quoi refroidir et ralentir les grands projets d’exploration extra-planétaire et les missions vers Mars dont la durée est estimée – au regard de la technologie accessible au cours des prochaines décennies – à au moins trois ans (environ 1000 jours), que d’aucuns ambitionnent de planifier à l’horizon 2050 et au-delà.

Les nouvelles frontières de la médecine spatiale

En l’état des connaissances actuelles, qui portent uniquement sur des activités conduites en orbite basse, l’être humain ne semble guère fait pour nomadiser durant de longs périples interstellaires ou coloniser d’autres astres. Sa physiologie le rattache intimement à sa planète-mère. « Couper le cordon » ne semble pas aussi simple que ce qu’ont imaginé les auteurs de space opera, voire s’avère très risqué pour les téméraires qui tenteront l’aventure. Les six décennies passées d’aventures spatiales (surtout depuis 1998, date de la mise en service de la station spatiale internationale ISS, qui a favorisé la multiplication des séjours de longue durée) ont permis d’engranger des données très précieuses. Celles-ci tendent à démontrer les effets – potentiellement nocifs – des vols spatiaux et des séjours en orbite de longue durée sur le corps (et l’esprit) humain.

Encore récemment, une étude du NASA Behavioral Health and Performance Laboratory publiée dans Frontier, portant sur 25 individus ayant effectué des séjours longs dans l’ISS, mettait en lumière un ralentissement des capacités cognitives de ces individus durant leur mission en orbite, ralentissement affectant leur mémoire de travail visuelle, leur vitesse de traitement de l’information et leur propension à prendre des risques. Des capacités qu’ils retrouvaient en l’espace de quelques semaines une fois revenus sur le plancher des vaches. Rien d’inquiétant donc, les problèmes observés n’étaient que temporaires et ne conduisaient pas à un déclin neurodégénératif irrémédiable.

Les études scientifiques s’accumulent néanmoins au sujet des effets sur les os (perte de densité osseuse), les muscles (atrophie musculaire), le sang (réduction du volume sanguin et problèmes de circulation), le cœur (diminution des fonctions du muscle cardiaque), les yeux (troubles de la vision, cataractes), le cerveau (ralentissement des capacités cognitives, troubles de la motricité), le sommeil (perturbation du rythme circadien)…

L’absence de gravité modifie la distribution normale (sur Terre) de divers fluides (sang, liquide céphalo-rachidien, liquide lymphatique et autres) dans l’organisme : au lieu d’être attirés vers les jambes, ceux-ci se dispersent en apesanteur plus uniformément à travers le corps. Ces modifications circulatoires semblent impacter la structure de l’œil mais aussi entraîner un déplacement du cerveau vers le haut du crâne et de légères modifications des fonctions cérébrales, qui peuvent s’interpréter comme de signes avant-coureurs de lésions neuronales en cas de séjour trop prolongé dans l’espace.

Par ailleurs, il est également établi que les rayonnements solaires endommagent l’ADN, ce qui peut provoquer des mutations génétiques, des aberrations chromosomiques et une perturbation du système immunitaire, changements précurseurs de diverses maladies.

Si ces transformations physiologiques se résorbent plus ou moins rapidement (de quelques jours à quelques mois) dès le retour sur Terre, que se passera-t-il pour des individus effectuant des périples de 1000 jours ou plus dans l’espace profond, soumis à des niveaux de rayonnement nettement supérieurs à ceux mesurés en orbite basse ? Les effets et altérations observés jusqu’à présent – sur une durée dépassant très rarement les 350 jours – devraient probablement s’accentuer.

On atteint, sur ce point, les limites des connaissances actuelles et de nombreuses recherches restent encore à conduire pour approfondir notre savoir en la matière. Un des axes majeurs de ces investigations scientifiques à venir devrait également permettre de mieux appréhender comment certaines spécificités de la physiologie féminine sont particulièrement impactées par un séjour dans l’espace, domaine jusqu’à présent peu exploré, voire quasiment vierge, du fait de la faible présence féminine qui prévalait depuis le démarrage de l’aventure spatiale.

À ce stade, l’hypothèse qui apparaît la plus plausible repose sur une accentuation des phénomènes observés en orbite basse. Les pionniers spatiaux engagés sur des vols à très longue durée dans l’espace profond semblent s’exposer à un risque plus élevé d’apparition d’effets dits tardifs (cancer, leucémie, maladies cardiaques, cataractes) ainsi qu’à une détérioration progressive des fonctions neuronales, telles que la cognition, la mémoire et le contrôle de la motricité, phénomènes déjà observés chez les souris et les rats mais non établis jusqu’à présent avec certitude chez l’homme.

À ces risques physiologiques, susceptibles d’être cumulatifs, devraient s’ajouter des difficultés psychologiques résultant du stress lié aux enjeux (de toute nature) de la mission projetée et des contraintes de la vie quotidienne dans un espace clos, sans aucune échappatoire, en compagnie permanente d’un nombre limité de personnes avec qui interagir. Tous les membres des futurs équipages ont intérêt à être animés par des sources de motivation qui en vaillent la peine pour accepter une telle prise de risque dans un contexte aussi dur (gloire, rémunération, statut social…).

Vers l’Homo Spatius ?

Combien de temps un individu normalement constitué et jugé équilibré pourra-t-il supporter de telles conditions de voyage ? Comment faire pour atténuer ces phénomènes et quelles solutions mitigatoires mettre en œuvre pour réduire ces risques (exercices physiques, hygiène mentale, nutrition adaptée, soutien médicamenteux) ?

Le retour sur Terre et la réadaptation à son environnement gravitationnel seront-ils toujours possibles et envisageables, physiologiquement et mentalement, au terme d’une très longue odyssée dans l’espace profond ? N’existerait-il pas un seuil de temporalité au-delà duquel revenir à une physiologie normale terrienne ne serait plus possible pour un humain trop « spatialisé », c’est-à-dire ayant séjourné trop longtemps dans l’espace ? Les réponses apparaissent, de prime abord, très complexes et devraient varier sensiblement selon les individus, en fonction de facteurs tels que l’âge, le sexe, leur prédisposition génétique, voire leur origine ethnique.

Toute éventuelle odyssée spatiale à long cours aura l’impérative nécessité de disposer d’une solide composante médicale offrant un large spectre de compétences en oncologie, cardiologie, ophtalmologie, psychiatrie… , pour être en mesure de faire face à toute éventualité. Il faudra également être en mesure d’accompagner les membres d’équipage dans toutes les étapes habituelles du cycle de la vie adaptées à un environnement contraint : grossesse, naissance, décès. Les toutes prochaines années devraient, dans cette optique, être marquées par un certain nombre de « premières » à l’occasion du démarrage de la colonisation lunaire et de l’intensification des activités de l’économie orbitale : 1re naissance (extra-terrienne), mais aussi 1er décès naturel (hors cause accidentelle). Quelle pratique funéraire mettre en œuvre dans un tel cas, l’inhumation s’avérant impossible ?

Si le « grand trek martien » est bien lancé d’ici à deux ou trois décennies par un tycoon de la tech US, technophile, long-termiste et transhumaniste – un Elon Musk vieillissant ou l’un de ses héritiers spirituels –, il est probable que la 1re vague de pionniers spatiaux soit constituée d’employés fanatisés par le discours visionnaire de leur « Boss adoré ». Mais en raison de la durée de l’expédition, de ses contraintes, de ses dangers, de sa dimension potentiellement « sans retour », l’exaltation initiale pourrait se déliter et céder la place au fil des mois et des années au découragement, à la colère ou à la frustration.

L’écho enthousiaste du storytelling originel pourrait ne pas durer, si bien que le recours à d’autres solutions pour approvisionner en main-d’œuvre fraîche les pharaoniques chantiers martiens pourrait s’imposer. Pas sûr qu’une multitude de volontaires se précipite spontanément pour embarquer vers une si folle aventure ! Dans un tel cas, afin de recompléter les effectifs, les donneurs d’ordre de cette épopée martienne pourraient faire leurs les solutions adoptées jadis, au xixe siècle, pour peupler l’Australie ou la Sibérie. À savoir, expédier des forçats ou des condamnés moyennant une rémission de leur peine sous couvert de leur donner une « seconde chance », ou recruter en priorité au sein de de minorités – religieuses, ethniques ou sexuelles – opprimées sur une planète en proie au changement climatique, à de graves problèmes démographiques et à des tensions géopolitiques croissantes, en leur faisant miroiter un havre tolérant à défaut d’être vraiment accueillant.

Dans tous les cas de figure, l’odyssée spatiale rêvée par certains sera tout, sauf une promenade de santé !